生猪养殖行业发展前景分析

来源:老司机

2021-11-23

来源:老司机

2021-11-23

生猪养殖行业发展前景分析

猪肉价格五周涨超30%

据农业农村部监测,2021年第45周(11月8日—11月14日),猪肉批发市场周均价每公斤24.02元,环比涨3.8%,为连续5周上涨,累计涨幅34.9%,同比低39.0%。有关人士认为,猪肉的消费旺季可能集中在11月份或12月份上旬,到了12月份下旬估计已处于消费尾声。到时候猪肉处于供过于求的局面,或会导致猪价呈现高位下滑的走势。

第一节 国内市场需求分析

一、需求规模

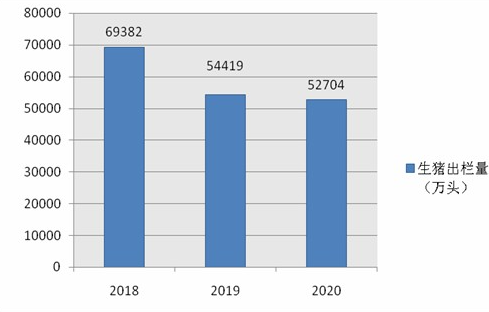

改革开放以来,受经济持续高速增长、城乡居民收入水平不断提高和食物消费结构不断升级等导致的需求强力拉动,我国生猪产业一直保持着快速增长的趋势。但近年来,行业环保政策要求日趋严格,大量中小散户推出行业,加“非洲猪瘟”的影响,2019年我国生猪出栏量大幅下降到5.44亿头,较2018年同比下降21.57%,2020年则继续呈现减少趋势,出栏量约为5.27亿头。

图表:2018-2020年我国生猪出栏量(单位:万头)

二、需求结构

从需求端看,中国商品猪需求近年来保持稳定,对于养猪行业而言,非洲猪瘟造成的供应短缺导致了商品猪及种猪价格的快速上涨以及巨大的需要填补的供需差。防疫手段更为完善的大型养猪公司纷纷启动扩产计划,以期获得更大的市场份额。随着非洲猪瘟影响的逐渐消退以及供应短缺逐渐被填补,商品猪供需差料将逐步缩小,商品猪价格料将回到一个更为合理的价格水平。

三、区域市场

我国生猪贸易流动频繁,京津、长三角、珠三角及川渝是生猪的主要消费区,东北、华北、两湖、四川是生猪的主要产区,生猪的贸易流通一方面是主产区向主销区调运,另一方面各地生猪价格差的影响,也增加了跨省间的频繁流动。

纵观近几年猪肉消费结构的变化,冷鲜肉及深加工制品在猪肉消费总量中的占比呈缓慢增加趋势,消费区域集中在广东等南方市场的热鲜肉,在消费中的占比逐年下降。根据调研数据,仅对比热鲜肉及冷鲜肉,根据地域消费特点及屠宰企业分布,冷鲜肉多由规模以上屠宰企业生产,且多集中在北方市场,冷鲜肉在猪肉消费中的占比为40%,热鲜肉则高达60%。

第二节 国内市场供给分析

一、供给规模

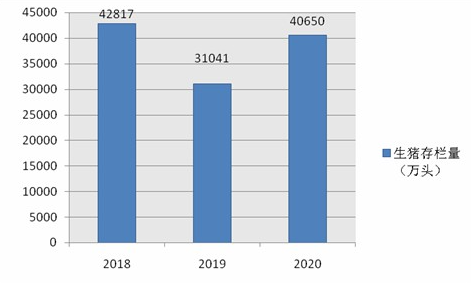

近年来,受环保政策和行业周期性和波动性因素的影响,我国生猪存栏量近年来呈下降趋势。2018年我国生猪存栏量有4.3亿头,至2019年下降至3.10亿头,2020年有所回升达到约4.07亿头的水平。

图表:2018-2020年我国生猪存栏量(单位:万头)

二、供给结构

我国的生猪养殖产业的竞争格局将呈现出哑铃式结构,一端是大型养殖集团,比如温氏、牧原、正邦等,他们拥有先进的养殖技术和养殖设备,另外还有资金优势;另一端是家庭农场,他们成本控制能力强,养殖责任心强,具有一定竞争优势。

三、区域分布

(1)华东(江苏、上海、浙江、福建)、北京、广东位于我国三大经济圈,随着我国区域经济结构的不断调整和优化,主要发展二、三产业,农业的发展受到抑制,养殖业产量降低。

(2)西南深居内陆,群山环绕,外界疾病较难传入,是我国的主要“无疫区”之一,气候温润,降水充足,温度、湿度适宜,除了玉米以外其他饲料资源也相对丰富,自古以来便是生猪养殖的核心区,虽然养殖规模化程度低但养殖的群众基础扎实,千家万户养猪,因此30年来出栏增长量比较大。但是随着经济发展、产业结构的调整,饲养管理水平低、规模化程度不高、输出成本高,必然导致生猪养殖优势区向玉米高产区、交通便捷的省份发展。

(3)华中地区由于气候温润、温湿度适宜,交通便利,距“长三角”、“珠三角”、“环渤海”经济发达地区较近,有一定的地缘优势4;此外,该地区饲养管理水平较高,规模化程度高,龙头企业多在这里集中;更为主要的是,华中距离玉米主产区东北、华北较近。

(4)东北作为玉米主产区,30年来玉米产量增幅最大,占全国比重提高了6.87%,为全国总产量的33.07%。然而,30年来,东北地区生猪出栏量占全国比重仅提高了0.83%,为全国总出栏量的8.42%。主要原因是东北受北冰洋寒流影响,冬季寒冷漫长,且比同纬度的其他地区大约低10℃,生猪养殖业面临保温防冻的挑战,因而生猪产业发展长期滞后于其他地区。

看到这里大家应该对中国生猪养殖行业有所了解了,想要了解更多的投资知识,欢迎关注点掌财经!

扫一扫 下载APP

扫一扫 下载APP